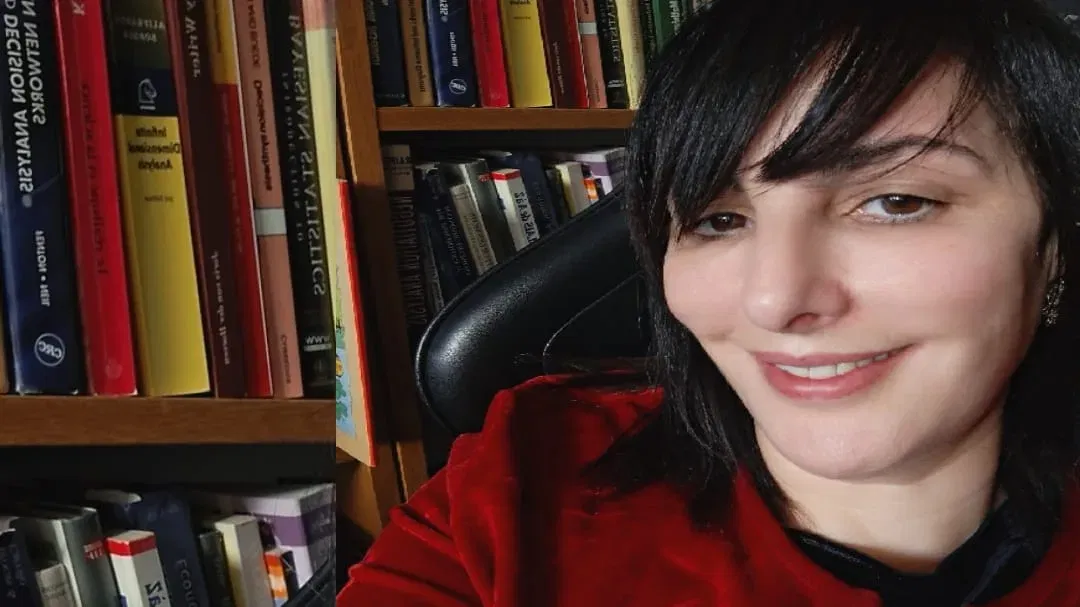

زكية لعروسي

لم يعد العلم مجرد أداة في يد الفكر، بل أصبح قوة مولدة لطرق تفكير جديدة، تعيد تشكيل رؤيتنا للعالم كما تعيد الطبيعة نفسها هندسة مسارات الأنهار عبر الزمن.

فمنذ أن نقلتنا الفيزياء من يقينيات نيوتن إلى نسبية أينشتاين، ثم إلى لايقين هيزنبرغ، صار من الواضح أن الفكر ذاته يخضع لتحولات جذرية بتأثير العلم.

ولكن، إذا كان العلم قادحا للفكر، فمن أين تأتي الأسئلة الكبرى التي تحركه؟ وهل يمكن أن يزدهر العلم في فراغ فلسفي؟ هنا نواجه السؤال الجوهري: هل الفكر هو الذي ينجب العلم أم أن العلم هو الذي يعيد تشكيل الفكر؟

في كل حضارة نابضة بالحياة، هناك جدلية بين الفكر والعلم، حيث يولد كل منهما الآخر في صيرورة لا نهائية. لكن حينما يتوقف أحدهما أو يضمر، ينعكس ذلك على الآخر، فيخبو وهج الإبداع وينحسر أفق المعرفة.

في السياق العربي، هل كان جمود الفكر نتيجة ضمور العلم، أم أن تكلس الفكر هو الذي قاد إلى اضمحلال البحث العلمي؟ وأيهما القاطرة التي تجر الآخر؟

حينما قال ديكارت: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”، كان يؤكد على مركزية العقل كمصدر للمعرفة. لكن في المقابل، ماركس رأى أن الفكر ليس إلا انعكاسا للبنية المادية، حيث يشكل العلم جزءا من هذه البنية التحويلية. ومع ذلك، فإن التحولات العلمية الكبرى لم تكن مجرد استجابات لفكر سابق، بل كانت قوى زلزالية هزت أسس التصورات الفلسفية.

فقد منحتنا الفيزياء النيوتنية عالما ميكانيكيا خاضعا للحتمية، بينما فجرت ميكانيكا الكم والنسبية كل يقينياتنا، ما دفع الفلسفة إلى إعادة النظر في مفاهيم الوجود والزمان والسببية. إن العلاقة بين الفكر والعلم ليست علاقة تبعية أحادية، بل هي أشبه برقصة أزلية، حيث يتقدم أحدهما خطوة ثم يدفع الآخر إلى خطوة جديدة.

عند التأمل في تاريخ الفكر العربي، نجد أنه حينما ازدهرت العلوم في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، نشأت تيارات فلسفية خلّاقة. لم يكن هناك تناقض بين الفلسفة والعلوم التجريبية، بل كان العقل الإسلامي منفتحا على التساؤل، حيث لم يكن العلماء كابن سينا والرازي وابن الهيثم مجرد ناقلين للمعرفة، بل كانوا صنّاع رؤى جديدة. لكن مع أفول هذه الروح العلمية، دخل الفكر العربي في حالة من الانغلاق، حيث تحولت الأسئلة الكبرى إلى مسلمات جامدة، وغابت التجربة العلمية كمصدر لإعادة إنتاج الفكر.

اليوم، في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والثورة الكوانتية، يعاني الفكر العربي من مفارقة مؤلمة: فهو يعيش في عالم يتغير جذريا بفعل العلم، لكنه يظل خارج دائرة المساهمة الفعالة في هذه التغيرات. إن تأخر الفكر ليس بسبب نقص المفكرين، بل بسبب غياب البنية العلمية التي تثير الأسئلة وتحدث الحراك الذهني المطلوب.

لكن، إذا كان الفكر يمنح العلم معنى، فإن العلم بدوره يوسع حدود الفكر. لا يمكن الحديث عن نهضة فكرية دون نهضة علمية، ولا يمكن للعلم أن يزدهر دون أن يكون جزءا من بنية ثقافية وفلسفية عميقة. إعادة بناء الفكر العربي ليست مسألة تنظير أكاديمي، بل مشروع نهضوي شامل، حيث يصبح العلم ثقافة يومية، وليس مجرد تقنية مستوردة. فالفكر الذي لا ينمو مع العلم، كالشجرة التي تيبس جذورها، حتى وإن حافظت على أوراقها الخضراء.

في النهاية، العلم والفكر ليسا مجرد طرفي معادلة، بل هما في حالة جدل دائم، مثل موجة وجسيم في عالم الكم، يتداخلان في حقل من الاحتمالات اللامحدودة، حيث لا إجابة نهائية، بل أسئلة متجددة تدفعنا أبعد في رحلة الوجود والفهم.